|

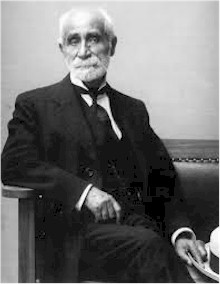

Sempre verso la fine

dell’Ottocento, Pitrč, con l’aiuto di

Salvatore Salomone Marino,

editņ una rivista specializzata nel settore etnografico, intitolata

Archivio per lo studio delle tradizioni

popolari.

La diresse dal

1880 al 1906.

Col passare del tempo, crebbe la sua importanza ed i suoi meriti.

Arrivarono, cosģ, le prime nomine ed i primi onori.

Se nel 1894, Pitrč con la pubblicazione

della Bibliografia delle

tradizioni popolari d'Italia, fu premiato dalla Reale

accademia delle scienze di Torino,

nel 1903, fu nominato Presidente della Reale Accademia di Scienze e Lettere di

Palermo e nel 1909,

divenne

socio dell'Accademia della Crusca.

Fu, anche, presidente della Societą siciliana di storia patria. Nel 1910, fu chiamato a ricoprire la cattedra di

demopsicologia (cioč il folclore),

all’Universitą di Palermo. Ma non basta, perché, due anni prima

della sua morte (1914), Giuseppe Pitrč fu nominato Senatore

del Regno d’Italia.

Mentre

raccoglieva informazioni, Pitrč instaurņ rapporti epistolari con

numerosi studiosi sparsi per il mondo. Tale corrispondenza č oggi

conservata nel museo

etnografico di Palermo.

Tale museo fu fondato dallo stesso Pitrč nel 1910. In esso egli

raccolse tutto il materiale informativo e gli oggetti pazientemente

raccolti in tutta la Sicilia. Il museo č oggi collocato nelle

ex-stalle della Palazzina Cinese, che si trova all'interno del Parco

della Favorita di Palermo.

Negli anni di studi e ricerche, Giuseppe Pitrč

ampliņ la sua opera, non solo come bacino antropologico (pubblicņ,

nel 1894, il trattato

Bibliografia delle tradizioni popolari in Italia),

ma anche testi letterari, quali

Palermo cento e pił

anni fa, e

libri su Goethe (che visitņ Palermo e la Sicilia),e sulla stessa

Divina Commedia. Oltre

a questi libri, egli realizzņ inoltre testi riguardanti

studi storici e filologici.

L’amico Salvatore

Salomóne Marino

Salvatore Salomóne

Marino, come il Pitrč, era un medico palermitano, che, pubblicņ, nel

1867, il suo primo testo di

canti popolari. Ricercatore etnografico, nonostante la pubblicazione

di diversi trattati, č oggi conosciuto soprattutto per

“La baronessa di Carini”. Al suo interno, oltre ad

un poemetto del XVI secolo sulla baronessa, scritto in siciliano,

egli riportņ i numerosi documenti ritrovati sull’accaduto.

L’uccisione da parte del padre della baronessa, viene rivissuto

direttamente sui testi del successivo processo (secondo il diritto

spagnolo), che scagionņ il genitore.

|