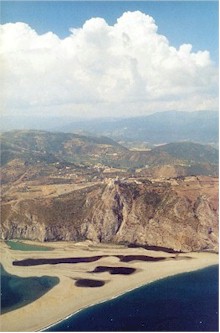

Nell’area dei Nebrodi

sarebbe meno problematico che altrove promuovere una coscienza collettiva avanzata

rispetto alla gestione urbanistica e ambientale. E questo perché l’uomo dei Nebrodi,

fortemente determinato, è sempre riuscito a sanare le ferite delle dominazioni e delle

occupazioni e a ricostruire sulle sistematiche distruzioni dei boschi che si sono

succedute sin dall’epoca dei fenici.

A questa costante storica - già di per sé

importante base per una moderna cultura dell’ambiente - si aggiunge oggi la

straordinaria occasione della costituzione del Parco naturale. Una legislazione più

illuminata può fare il resto, accompagnando la normativa vincolistica con

un’incentivazione in termini di contributi, mutui, sgravi fiscali. Questo è il modo

più giusto ed efficace per avviare un’opera di risanamento e di conservazione delle

colture agricole e boschive, del risanamento urbano anche attraverso l’utilizzazione

dei materiali edilizi tradizionali. La gente dei Nebrodi sente fortemente l’esigenza

della tutela della propria identità, nella quale giustamente include i luoghi e le

tradizioni. L’istituzione del Parco dei Nebrodi, inoltre, potrebbe fornire

un’occasione non facilmente ripetibile per promuovere una robusta campagna di

educazione ambientale, rivolta al recupero complessivo di tutte le potenzialità

dell’intera area.

L’istituzione del Parco,

comunque, va collocata in una prospettiva più ampia: non di mera conservazione, ma di sviluppo delle aree

boschive. L’estensione delle foreste per contrastare la riduzione dell’ossigeno

e il surriscaldamento dell’atmosfera terrestre è ormai una vera e propria emergenza

della nostra epoca. Una emergenza che non va affrontata soltanto in Amazzonia o nel

Camerun difendendo il patrimonio ecologico esistente, ma va fronteggiata anche nei paesi

ad alto sviluppo: anche in Europa, dunque, e qui da noi in Sicilia, sulle colline e sulle

montagne.

Ma anche in questo caso sarà

necessario uscire dai pigri binari degli interventi tradizionali e studiare una strategia

articolata che preveda l’impiego di tecnologie avanzate sul terreno della protezione

preventiva degli incendi, l’assunzione di personale specializzato per la salvaguardia

del verde, il coinvolgimento (con incentivi adeguati) dell’iniziativa privata nella

riforestazione, in parte da destinare a zone protette di habitat naturale da

ricostruire, programmando taglio e successiva ricostituzione. Una strategia di questo

tipo, oltre a migliorare l’ambiente e le stesse condizioni climatiche, aprirebbe

spazi interessanti all’occupazione giovanile.

Dobbiamo smetterla di

considerare l’ecologia e la tutela dei centri storici e del territorio come velleità

utopiche e cominciare ad abituarci ad assumerli come parametri obbligati delle nostre

azioni quotidiane e della nostra volontà progettuale. Così anche i conti complessivi

dell’economia torneranno meglio.

Nell’area dei Nebrodi

esistono tutte le condizioni per sperimentare una programmazione avanzata degli interventi

sul territorio che sappia andare oltre la difficile mediazione tra sviluppo economico e

conservazione ambientale.

Il punto di partenza, infatti,

è ancora più che soddisfacente, perché i Nebrodi non sono stati investiti, se non

marginalmente, da quel tipo di crescita dissennata delle attività economiche che ha

travolto molto spesso gli equilibri ambientali, cancellando anche interi complessi

paesistici e monumentali.

Favorisce una simile

prospettiva il fattore umano che qui è particolarmente sensibile ad un messaggio di

questo tipo.

Per secoli la gente dei

Nebrodi ha difeso contro gli invasori stranieri le proprie tradizioni e, nella misura del

possibile, il proprio ambiente, riuscendo ad omologare - invece che arrendersi

all’egemonia culturale - etnie diverse discese dal nord più evoluto: svevi,

normanni, monferrini e lombardi, sopratutto quei lombardi di cui Elio Vittorini in

"Conversazione in Sicilia" ha ricercato l’esistenza oltre i confini di San

Fratello, dove l’impatto è stato più forte, lasciando segni persino a livello

linguistico. Può farlo ancora, può ripristinare quell’habitat unico, che il mito

greco assegnava alla cacciatrice Artemide.

È dunque su questi cardini

che va costruito il futuro di quest’area: un futuro che non rinneghi le proprie

radici, ma impianti su di esse più saldamente prospettive e speranze.