|

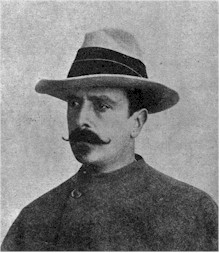

Il nome per esteso di Paolo Orsi,

risulta all’anagrafe come

Pietro Paolo Giorgio Orsi,

nato e morto a Rovereto, in provincia di Trento (Trentino-Alto

Adige). Nonostante che il suo nome si sia legato alle innumerevoli scoperte

fatte in Sicilia e Calabria, nella prima parte della sua vita studiт

e operт in alta Italia.

Nato a Rovereto, come detto, essendo la

cittadina facente parte dell’impero Austroungarico, la sua

formazione fu mitteleuropea. Dopo gli studi liceali, infatti, si

spostт a Vienna dove si iscrisse a

corsi di storia antica e archeologia. Successivamente proseguм gli

studi all'Universitа di Padova e poi Roma, dove si laureт. Non

soddisfatto, mise a punto la sua formazione da archeologo,

specializzandosi con corsi presso

la

scuola d'arte classica a

Bologna, la Reale

scuola italiana di Archeologia e quella di paleontologia,

ambedue a Roma.

La sua cultura e le sue qualitа gli

ritagliarono, sin dall’inizio, un ruolo dirigenziale. Dopo una breve

esperienza, come professore al liceo di Alatri (Roma), riuscм ad

entrare nella direzione generale delle antichitа e delle belle arti

dopo di chи operт anche alla Biblioteca nazionale centrale di

Firenze. Ciononostante, essendo il suo sogno quello di insegnare

all’universitа, partecipт ad un concorso all'Universitа di Roma (per

la cattedra di archeologia). L’esito fu negativo. A questo

punto Orsi, come ripiego, proseguм come ispettore statale degli

scavi e dei Musei.

La sua vita, perт,

stava per prendere una nuova felice piega. Avendo giа fatto

precedentemente un’esperienza sul campo nel

Trentino, dove aveva

riportato alla luce a Mori la zona preistorica, detta del

Colombo, nel 1890, fu mandato per delle ricerche a Siracusa.

Velocemente prese conoscenza dell’antica storia e della cultura dei

Sicani e dei Siculi, primi abitatori della Sicilia. Forte di queste

informazioni, si mise al lavoro per degli scavi nella provincia di

Siracusa, ma, piщ in generale, nell’area dei monti Iblei, nella zona

sud-orientale dell’isola.

Oltre alla necropoli di Pantalica (ed altre), individuт

piccoli centri dell'etа del

Bronzo, Thapsos ma

anche antiche polis greche, come Naxos, Casmene e Megara Hyblaea.

Con un lavoro duro, Paolo Orsi scoprм necropoli, templi,

mura, palazzi, statue, ceramiche e monete.

Dopo tali successi,

dal 1900 al 1901, fu nominato Commissario del Museo Nazionale di

Napoli. Nel breve tempo, riordinт i reperti contenutivi, creando con

essi dieci grandi raccolte di materiali. Ai suoi successori

lasciт questo impegno da realizzare.

La sua esperienza

sulle aree meridionali e la loro storia, gli valse, nel 1907, la

nomina alla Soprintendenza della Calabria, con uffici a

Reggio Calabria, dove

si trasferм. Qui diede vita al Museo Nazionale della Magna Grecia,

operando, con ricerche e scavi, in molte zone calabresi, come Vibo

Valentia, Locri, Crotone, Sibari, Rosarno e la stessa Reggio. Molti

furono i ritrovamenti, anche in Calabria, riportando alla luce

antiche cittа della Magna Grecia, quali Medma, Krimisa e Kaulon.

Nel 1909, creт con

altri la Societа Italiana di Archeologia.

Dopo la nomina di un

nuovo soprintendente capo, avvenuta nel 1924, Orsi lasciт Reggio per

trasferirsi a Siracusa. In questo periodo gli fu offerta una

cattedra universitaria (il suo vecchio sogno). Rifiutт,

concentrandosi sull’attivitа pratica. Nella cittа siciliana,

infatti, collaborт alla risistemazione del locale museo

archeologico.

La considerazione di cui godeva era tale, che in

questo stesso anno, fu

nominato senatore del

Regno d'Italia.

Sui suoi ritrovamenti in Calabria e Basilicata,

fondт, nel 1931, una rivista specifica di storia antica (“Archivio

storico per la Calabria e la Lucania”).

Morм a Rovereto nel

1935.

Di lui il suo collega e amico,

Enrico Gagliardi, ha scritto: “Dovunque

egli и passato, ha lasciato un'orma profonda”. Ed in effetti, per

vedere il suo

lavoro basta visitare il Museo Archeologico Nazionale della Magna Grecia

di Reggio Calabria ed il Museo Archeologico di Siracusa, in cui sono

conservati gli innumerevoli reperti da lui scoperti.

Nella sua

vita Paolo Orsi scrisse oltre 300 saggi di argomenti diversi, sempre

nel campo dell’archeologia. Per tale instancabile opera ottenne

il Gran Premio di

Archeologia dell'Accademia dei Lincei, tra i massimi

riconoscimenti dell’epoca.

Il Museo archeologico

di Siracusa oggi porta il suo nome.

|